348

RIPARTIZIONT

GEOGRAFICHE

a

POPni aZinne

felcomuni

con20000

ep tt abitatiti

•Ci

c.)•

2-3.

Cd

re2,91.2

._,3

b2a

,22.'

:=1

.0 CI3

:20

nd

A2

,-à.

2.

0,41

ti ,

rdg

InF-.1

.%a.

+.

,02

§

Ti

f

Deficit

nelfabbisogno dlstauze

03

4.2

ce

75

e

o

M

b

O

2

.7.c-'

p

g

o

2

Pio

d e

,-,

7o

54cA

SO

rCS

.-.-4 )

o d

8

g

Nella Repubblica

o

r.. •

:tig

••.0

2

b i t

I

L. 41) qg

igie

rtalTaSettentrio-

nale .

ItailaCentrale..

EtaliaMeridlo-

nale

Italia Insulare..

TOTALE . . .

1.227

676

1.845

1.031

6.956

2769

3.130

2.001

20,6

24,4

58,9

61,6

014

338

922

515

421

225

479

280

,

193

13

443

235

505

274

1.521

019

3,00

4,56

26,11

18,86

4.77413866 34,6 2.389

1.405

484 2.919 9,1

R I N A S C I T A

.1•1•.••••

•

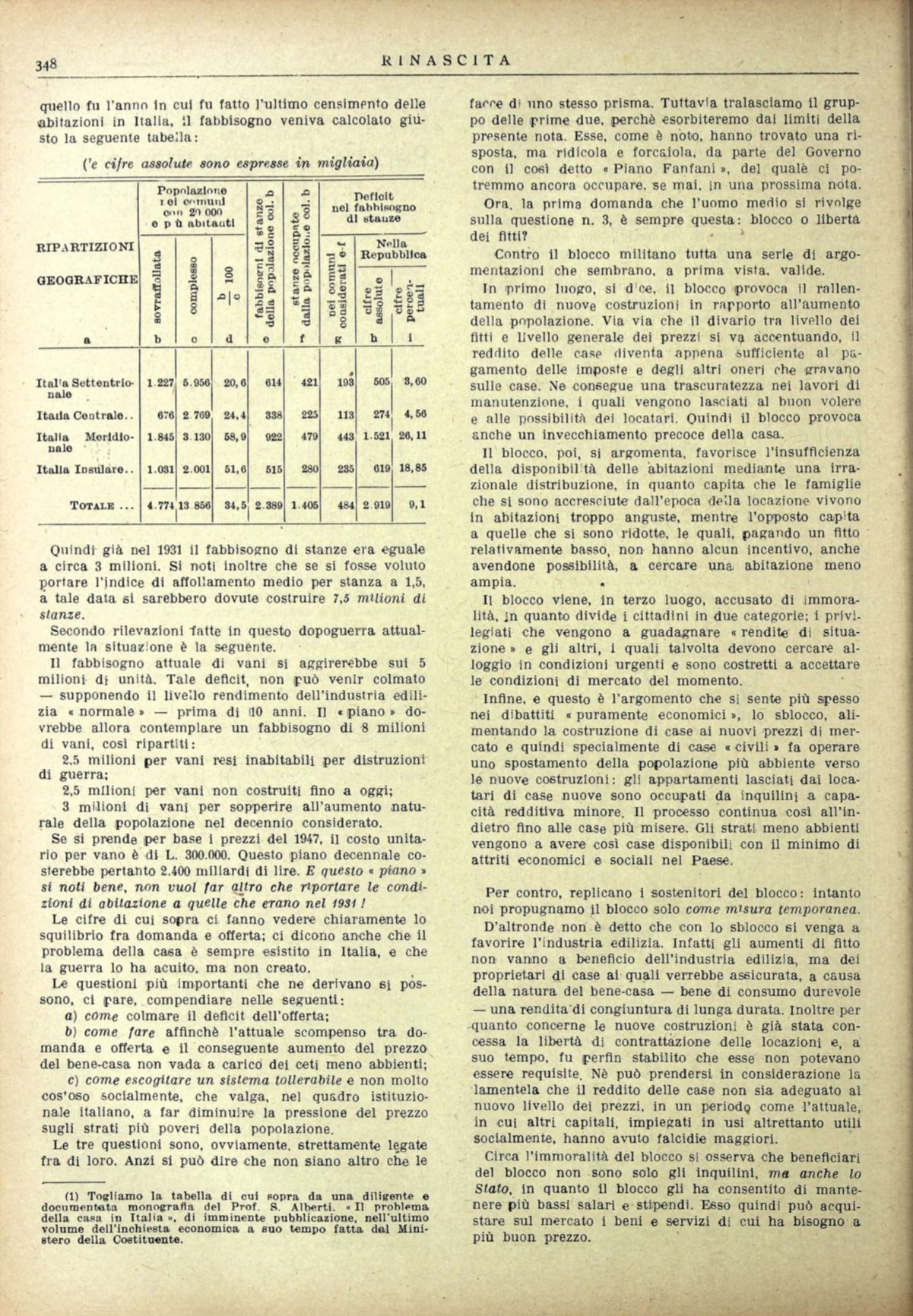

quello fu l'anno in cui fu fatto l'ultimo censimento delle

abitazioni in Italia, i l fabbisogno veniva calcolato giù-

sto la seguente tabella:

recifreassolutesonoespressein migliaia)

Quindi già nel 1931 i l fabbisogno di stanze era eguale

a

circa

3 milioni. Si noti inoltre che se si fosse voluto

portare l'Indice di affollamento medio per stanza a 1,5,

a. tale data si sarebbero dovute costruire 7,5

milioni di

stanze.

Secondo rilevazioni latte in questo dopoguerra attual-

mente la situazione è la seguente.

Il

fabbisogno attuale d i vani Si aggirerebbe sui 5

milioni d i unità. Tale deficit, non può venir colmato

—supponendo i l livello rendimento dell'industria edili-

zia « normale» — prima di

110

anni. I l « piano» do-

vrebbe allora contemplare

un

fabbisogno di 8 milioni

di vani, così ripartiti:

2,5milioni per vani resi inabitabili per distruzioni

di guerra;

2,5milioni per vani non costruiti fino a

oggi;

3milioni di vani per sopperire all'aumento natu-

rale della popolazione nel decennio considerato.

Sesi prende per base i prezzi del 1947, i l costo unita-

rio per vano è di L. 300.000.Questo piano decennale co-

sterebbe pertanto2.400miliardi di lire. E

questa

«

piano

»

sinotibene,nonvuoi far altrocheriportare lecondi-

zioni di abitazioneaquelecheeranonel1931!

Le cifre di cui sopra ci fanno vedere chiaramente lo

squilibrio fra domanda e offerta; ci dicano anche che il

problema della casa è sempre esistito in Italia, e che

la guerra lo ha acuito, ma non creato.

Lequestioni più importanti che ne derivano si pos-

sono, r a r e , compendiare nelle seguenti:

a)

carne

colmare i l deficit dell'offerta;

b)come fare

affinchè l'attuale scompenso t ra do-

manda e offerta e i l conseguente aumento del prezzo

del bene-casa non vada a carico dei ceti meno abbienti;

c)comeescogitareunsistematollerabileenonmolto

costoso socialmente, che valga, nel quadro istituzio-

nale italiano, a far diminuire la pressione del prezzo

sugli strati più poveri della popolazione.

Le tre questioni sono, ovviamente, strettamente legate

fra di loro. Anzi si può dire che non siano altro che le

(1)Togliamo la tabella di cui eopra da unadiligente e

documentatamonografiadel Prof. S. Alberti. « Jproblema

dellacasa in Italia », di imminentepubblicazione,nell'ultimo

volumedell'inchiestaeconomica a suotempo fatta dal Mini-

sterodellaCostituente.

facre di uno stesso prisma. Tuttavia tralasciamo i l grup-

podelle prime due, perchè esorbiteremo dai limiti della

presente nota. Esse, come è nat,o, hanno trovato una ri-

sposta, ma ridicola e forcaiola, da parte del Governo

con i l

Così

detto « Piano Fanfani », del quale ci po-

tremmo ancora occupare. se mai, in una prossima nota.

Ora, la prima domanda che l'uomo medio si rivolge

sulla questione n. 3, è sempre questa: blocco o libertà

dei fitti?

Contro i l blocco militano tutta una serie di argo-

mentazioni che sembrano, a prima vista, valide.

In primo luogo, si d'ce, i l blocco provoca

i l

rallen-

tamento di nuove costruzioni i n rapporto all'aumento

della popolazione. Via via che i l divario tra livello dei

fitti e livello generale dei prezzi si va accentuando, i l

reddito delle

case

diventa appena sufficiente a l pa-

gamento delle imposte e degli altri oneri che .gravano

sulle case. Ne consegue una trascuratezza nei lavori di

manutenzione, i quali vengono lasciati al buon volere

ealle possibilità dei locatari. Quindi i l blocco provoca

anche un invecchiamento precoce della casa.

Il blocco, poi, si argomenta, favorisce l'insufficienza

della disponibilità delle 'abitazioni mediante una irra-

zionale distribuzione, in quanto capita che le famiglie

che si sono accresciute dall'epoca della locazione vivono

in abitazioni troppo anguste, mentre l'opposto capita

aquelle che si sono ridotte, le quali, pagando un fitto •

relativamente basso, non hanno alcun incentivo, anche

avendone possibilità, a

cercare una,

abitazione meno

ampia.

Il blocco viene, i n terzo luogo, accusato di •immora-

lità, jn quanto divide i cittadini in due categorie; i privi-

legiati che vengono a guadagnare « rendite d i situa-

zione» e gl i altri, i quali talvolta devano cercare al-

loggio in condizioni urgenti e sono costretti a accettare

le condizioni di mercato del momento.

Infine, e questo è l'argomento che si sente più spesso

nei dibattiti puramente economici », l o sblocco, al i-

mentando la costruzione di case ai nuovi prezzi di mer-

cato e quindi specialmente di case « civili » fa operare

uno spostamento della popolazione più abbiente verso

le nuove costruzioni: gl i appartamenti lasciati dai loca-

tari di case nuove sono occupati da inquilini a capa-

cità redditiva minore. I l processo "continua così all'in-

dietro fino alle case più misere. Gli strati meno abbienti

vengono a avere così case disponibili con i l minimo di

attriti economici e sociali nel Paese.

Per contro, replicano i sostenitori del blocco: intanto

noi propugnamo i l blocco solo

come misura temporanea.

D'altronde non è detto che con Io sblocco si venga a

favorire l'industria edilizia. Infatti gl i aumenti di fitto

non vanno a beneficio dell'industria edilizia, ma dei

proprietari di case ai quali verrebbe assicurata, a causa

della natura del bene-casa—bene di consumo durevole

una rendita'di congiuntura di lunga durata. Inoltre per

-quanto concerne le nuove costruzioni è già stata con-

cessa la libertà di contrattazione delle locazioni e, a

suo tempo, f u perfin stabilito che esse non potevano

essere requisite. Nè può prendersi in considerazione la

lamentela che i l reddito delle case non sia adeguato al

nuovo livello dei prezzi, in un periodQ come l'attuale,

in .cui al tr i capitali, impiegati i n usi altrettanto ut i l i

socialmente, hanno avuto falcidie maggiori.

Circa l'immoralità del bloccoSi osserva che beneficiari

del blocco non -sono solo gl i inquilini, ma

anche l o

Stato,

in quanto i l blocco gl i ha consentito di mante-

nere più bassi salari e stipendi. Esso quindi può acqui-

stare sul mercato i beni e servizi di cui ha bisogno a

più buon prezzo.