to), che per l'Italia è rovesciato; tuttavia non dò molto pesoa questo rilievo, dal mo-

mentochemi è impossibile valutare l'attendibilità della fonte dalla quale Fuà attinge

i suoi dati sulla produttività delle aziende italiane, perché non sono riuscita a capire

di che fonte si tratti. Quello cheècertoèche non si tratta di una fonte contestuale al

censimento dell'industria, da cui sono tratti i dati sulla distribuzione delle imprese.

Si aggiungecosì un altro elemento di eterogeneità dei dati italiani rispetto a quelli di

altri paesi, come il Regno Unito, la Germania e anche gli S.U., nei quali — a diffe-

renza dell'Italia — il censimento dell'industria rileva anche il valore aggiunto per di-

mensioni d'impresa o di stabilimento.

È bene allora porre esplicitamente il problema della confrontabilità dei dati usa-

ti nel libro e dell'esattezza dei calcoli di Fuà. I l confronto internazionale dei censi-

menti industriali è tutt'altro che facile, perché le definizioni dei fenomeni rilevati

nonsono affatto univoche, ad esempio non è univoca la definizione di stabilimento

odi unità locale. Nel caso di un confronto con un paesecome la Germania, che ef-

fettua due rilevazioni separate, per stabilimenti e per unità locali, che danno qualche

differenza nella distribuzione, non è chiaro se le unità locali italiane cokvondano ai

primi o alle seconde. Parimenti si ha l'impressione c«stabilimento» preso comebase

del censimento inglese corrisponda a una definizione più ampia di quella di u.l. ita-

liana.

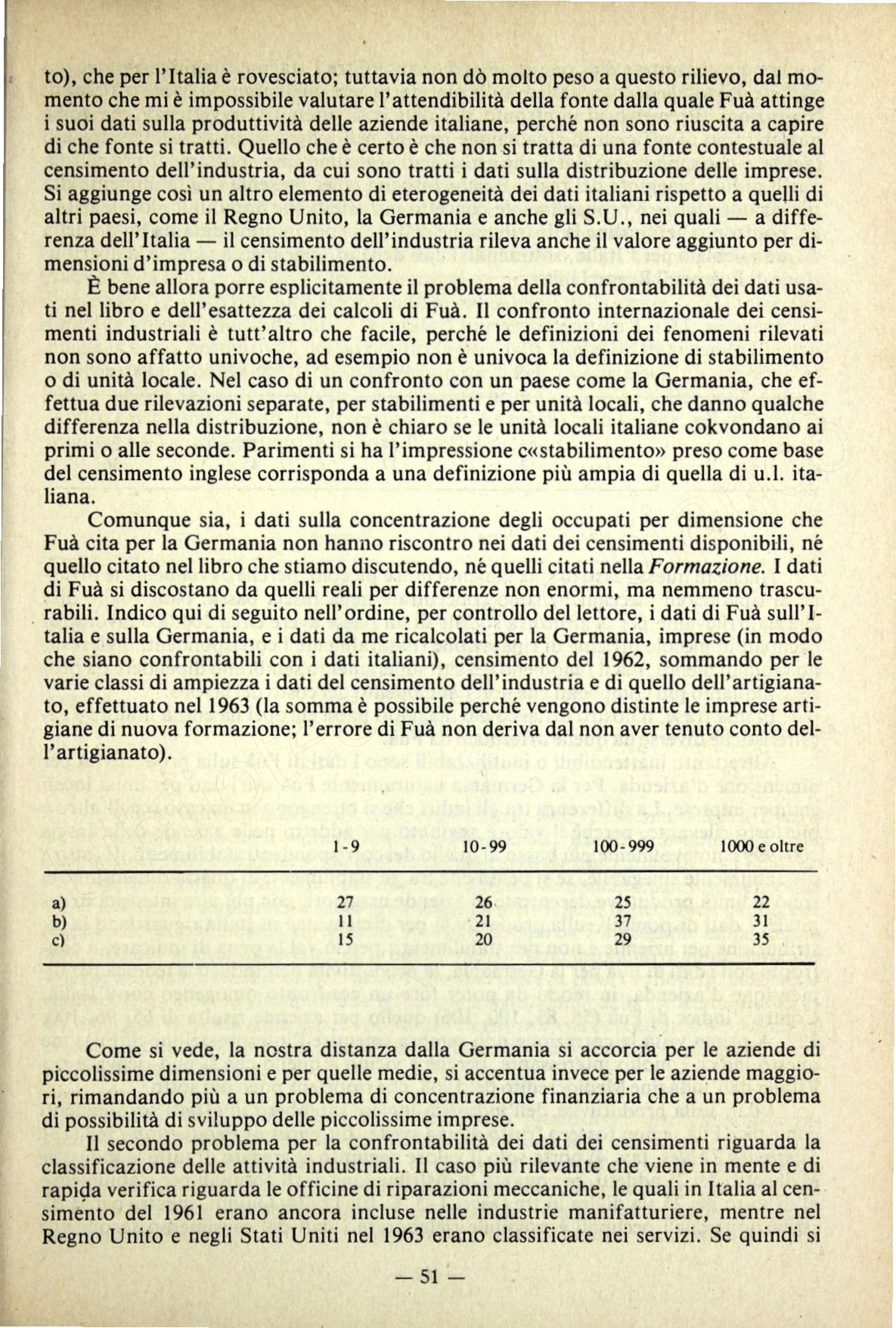

Comunque sia, i dati sulla concentrazione degli occupati per dimensione che

Fuà cita per la Germania non hanno riscontro nei dati dei censimenti disponibili, né

quello citato nel libro che stiamo discutendo, né quelli citati nella

Formazione.

I dati

di Fuà si discostano da quelli reali per differenze non enormi, ma nemmeno trascu-

rabili. Indico qui di seguito nell'ordine, per controllo del lettore, i dati di Fuà sull'I-

talia e sulla Germania, e i dati da me ricalcolati per la Germania, imprese (in modo

chesiano confrontabili con i dati italiani), censimento del 1962, sommando per le

varie classi di ampiezza i dati del censimento dell'industria e di quello dell'artigiana-

to, effettuato nel 1963 (la sommaèpossibile perché vengono distinte le imprese arti-

giane di nuova formazione; l'errore di Fuà non deriva dal non aver tenuto conto del-

l'artigianato).

a)

27

26

25

22

b)

11

21

37

31

c)

15

20

29

35

1- 9

1 0 - 99

100-999 1 0 0 0 e oltre

Come si vede, la nostra distanza dalla Germania si accorcia per le aziende di

piccolissime dimensioni e per quellemedie, si accentua invece per le aziendemaggio-

ri, rimandando più a un problema di concentrazione finanziaria che a un problema

di possibilità di sviluppo delle piccolissime imprese.

Il secondo problema per la confrontabilità dei dati dei censimenti riguarda la

classificazione delle attività industriali. I l caso più rilevante che viene in mente e di

rapida verifica riguarda le officine di riparazioni meccaniche, le quali in Italia al cen-

simento del 1961 erano ancora incluse nelle industrie manifatturiere, mentre nel

Regno Unito e negli Stati Uniti nel 1963 erano classificate nei servizi. Se quindi si

51